|

|

Définitions

|

Le son (Définition) Le son (Définition)

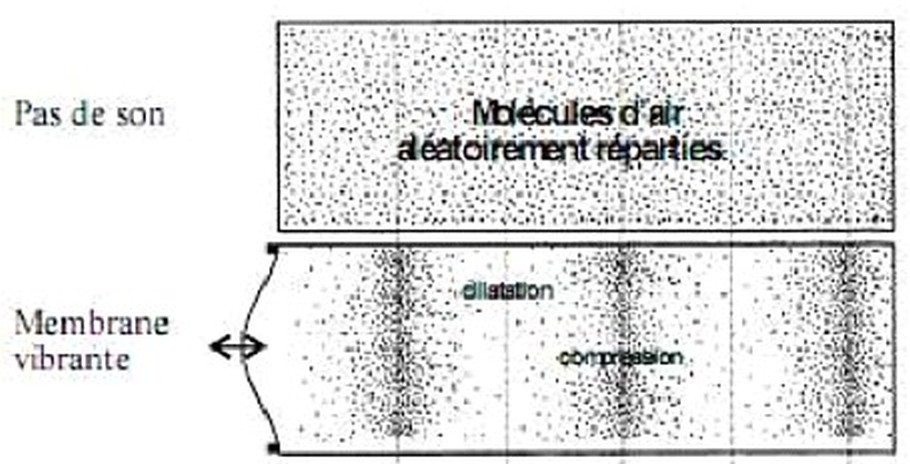

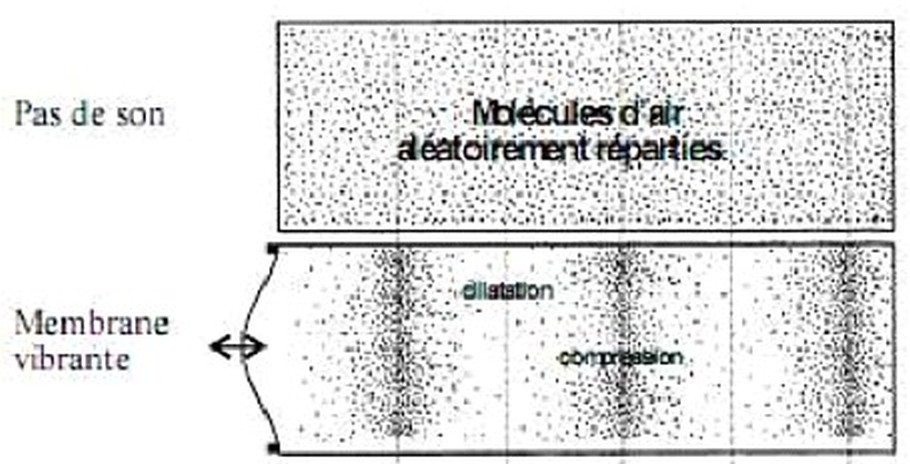

Le son est une sensation

auditive produite par une variation rapide de la pression de l’air.

L’origine de cette variation est engendrée par la vibration d’un corps

qui met en vibration l’air environnant (éventuellement un liquide ou un

solide).

Les vibrations sonores se propagent par transfert d’énergie de

particules à particules adjacentes, le son ne se propage donc pas dans

le vide, il a besoin d'un support matériel comme l'air, l'eau, le métal

(etc.).

C’est la succession de zone de pression et de dépression qui

constitue l’onde acoustique. Quand cette onde arrive à

l’oreille, elle fait vibrer le tympan, le son est alors perçu.

La vitesse du son (en mètre / seconde > m/s) La vitesse du son (en mètre / seconde > m/s)

La vitesse du son dans

l'air est de 340 m/S à 20 °C, elle varie avec la température et tombe à

331 m/s à 0 °C, la pression atmosphérique n'a pas d'influence sur sa

vitesse. La vitesse dépend aussi de la nature du matériau qui

transporte ce son:( à 20 °C dans l'acier > 5000 m/S, le bois > 550

m/S, l'eau > 1435 m/S, le verre > 6000 m/S)

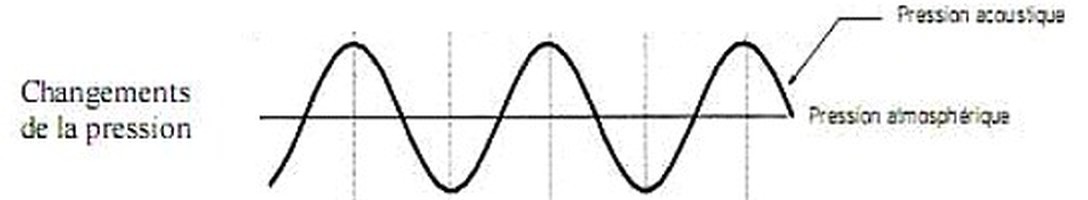

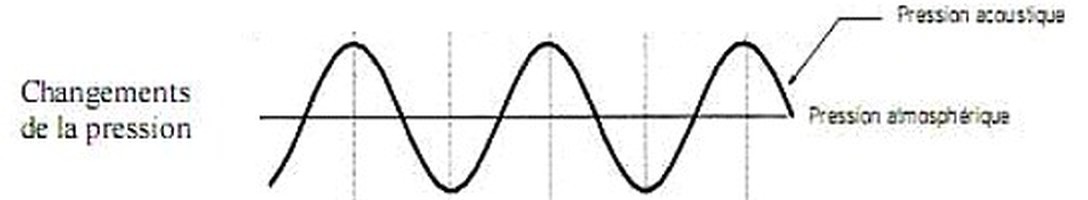

Un son pur Un son pur

C'est un son correspondant précisément à

une variation sinusoïdale de la pression de l'air en fonction du temps.

Ce son n'existe pas vraiment dans la nature, seul des appareils

spécialement conçus pour cet usage permettent de produire un tel son.

Un son pur se caractérise

par sa fréquence sa longueur d’onde et son intensité.

La fréquence (en Hertz > Hz) La fréquence (en Hertz > Hz)

Le Hertz (Hz)

défini le nombre d'oscillations par seconde : Si en un point donné la

pression fluctue 500 fois par seconde autour de la pression

atmosphérique (une fois dessus et en dessous) il à une fréquence de 500

Hertz.

La période (en seconde > s) La période (en seconde > s)

Pour une onde régulière,

c’est l’intervalle qui sépare deux passages par zéro dans le même

sens. La période (en seconde) : Avec 100 fluctuations par seconde (100

Hertz) la période est de 1/100 de seconde soit 10 mS. Plus la période

est longue, plus la fréquence est basse et le son est grave,

inversement, plus la période est courte plus la fréquence est élevée et

le son est aigu.

La longueur d'onde (en mètre > m) La longueur d'onde (en mètre > m)

La longueur d’onde est la

distance parcourue par une onde sonore pendant la durée d’une période.

On la calcule en divisant la vitesse du son (340 m/S dans l'air à 20

°C) par la fréquence (en Hz). La note LA (440 Hz) à une longueur d’onde

de 77,27 cm, le son le plus grave produit par certaines grandes orgues

est de 16 Hz et à une longueur d’onde de 21,25 m, par contre un son de

20 kHz à une longueur d’onde de 17 mm seulement.

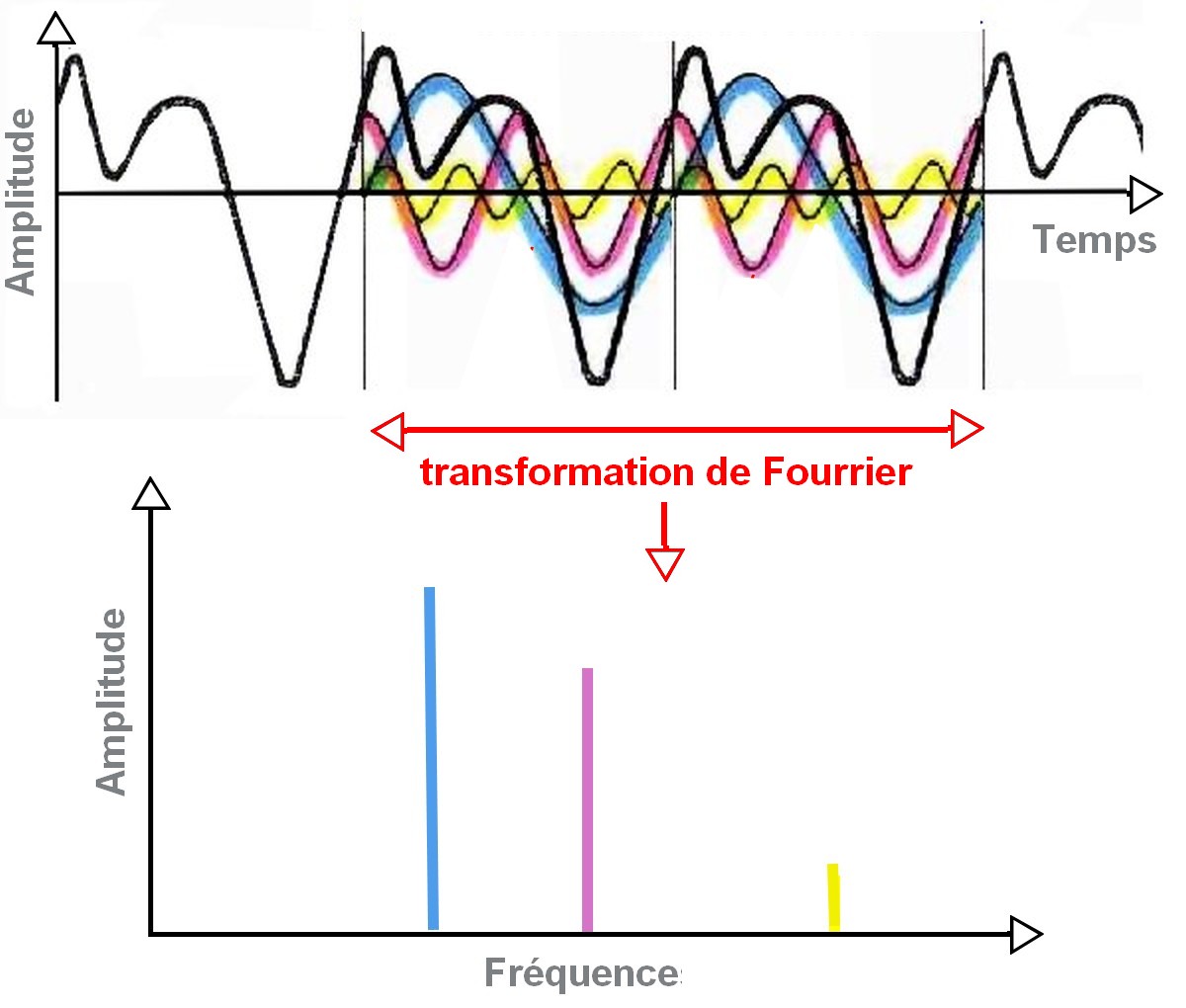

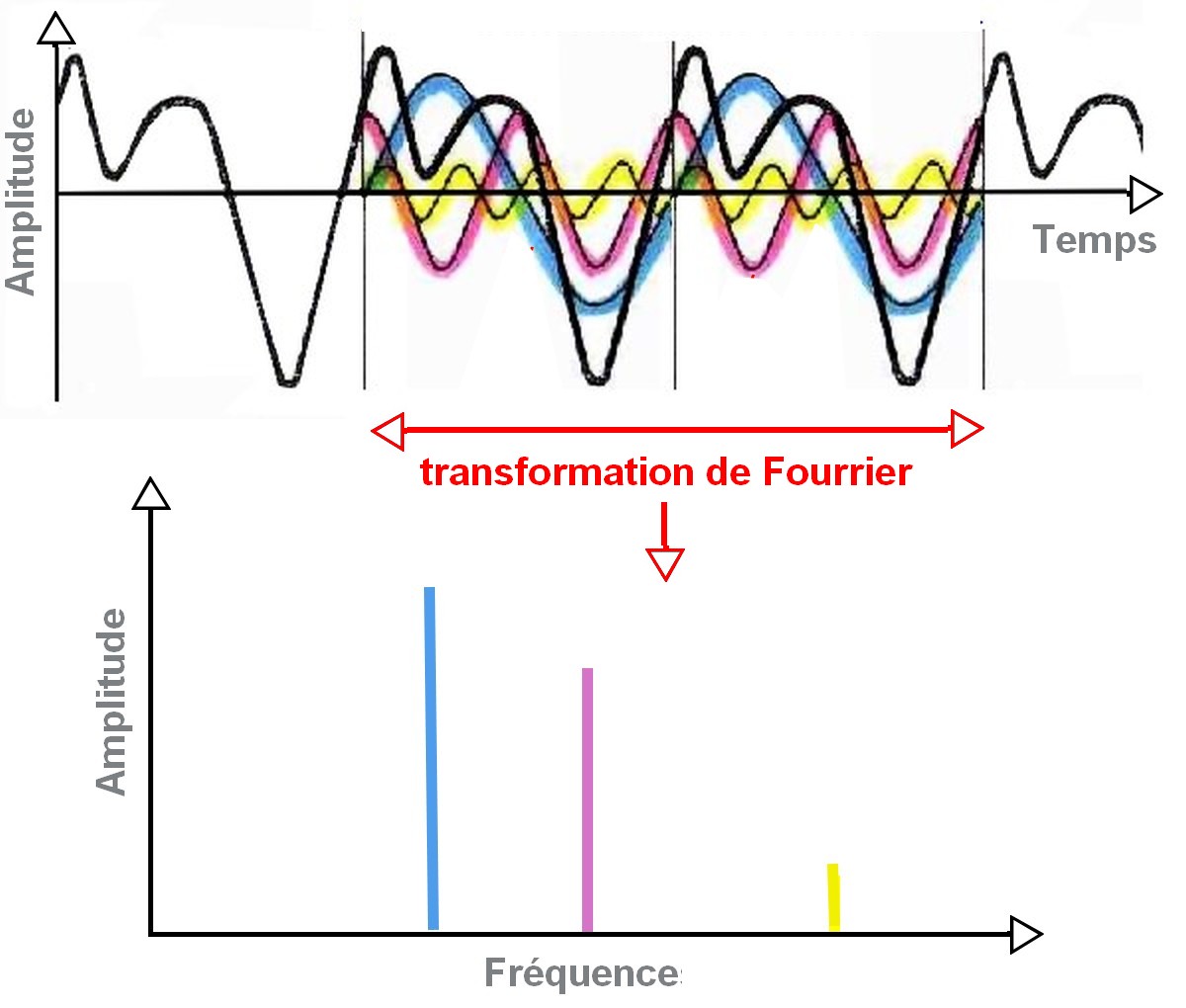

Le son complexe Le son complexe

C'est le cas de presque

tous les sons. Un son complexe peut être décrit comme la somme de

nombreux sons purs ayant entre eux des rapports de niveaux, de

fréquences et de temps. Une méthode mathématique appelée transformation

de Fourrier permet de décomposer exactement un son complexe obtenu par

la mesure en ses différents composants

Fondamentale et harmoniques Fondamentale et harmoniques

Quand un son unique est

produit, la décomposition de ce son en sons purs montre que les

fréquences de toutes ses composantes ont entre elles des rapports

précis. La fréquence la plus basse est appelée la fondamentale, les

autres sont les harmoniques et ont des fréquences multiples de la

fondamentale (en bleu sur le dessin ci-dessus). Pour nos oreilles les

harmoniques paires (multiple 2, 4, 6 etc.) donnent une sensation de

douceur, les harmoniques impaires produisent un son plus acide. C'est

la richesse et l'infinie combinaison des harmoniques qui donnent un

timbre particulier à chaque son.

Le timbre sonore Le timbre sonore

Le timbre d'un son dépend

de sa composition du son, c'est la sensation auditive due au nombre, à

l'amplitude et à la répartition des harmoniques par rapport à la

fréquence fondamentale. Le départ du signal sonore (l’attaque) a aussi

une grande influence sur la sensation du timbre.

Le niveau sonore (en Pa ou dBA) Le niveau sonore (en Pa ou dBA)

La pression acoustique

d’un bruit est mesurée en PASCAL (Pa). L’oreille est sensible à des

pressions allant de 0.00002 Pa à 20 Pa, soit un rapport de 1 à 1 000

000.

Pour ramener cette large échelle de pression, exprimée en Pascal, à une

échelle plus réduite et donc plus pratique d’utilisation, on a adopté

la notation logarithmique et créée le décibel (dB) plus représentative

de la sensibilité de nos oreilles. Un doublement de la pression

acoustique équivaut à une augmentation de 6 dBA, un décuplement à 20

dBA etc..

La loi de Weber - Fechner La loi de Weber - Fechner

|

|

Lp est

exprimé en dB, P est exprimé en Pa,

P0 est la pression de référence = 20 millionièmes de Pa

(Une pression de 1 Pa

représente 94 dB)

|

Pour information voici quelques

exemples de niveaux sonore

Il en va de même lorsque l’on exprime une variation la puissance

fournie par un amplificateur à une enceinte acoustique, Vous

trouverez plus d'explication à la page Puissance et Décibels.

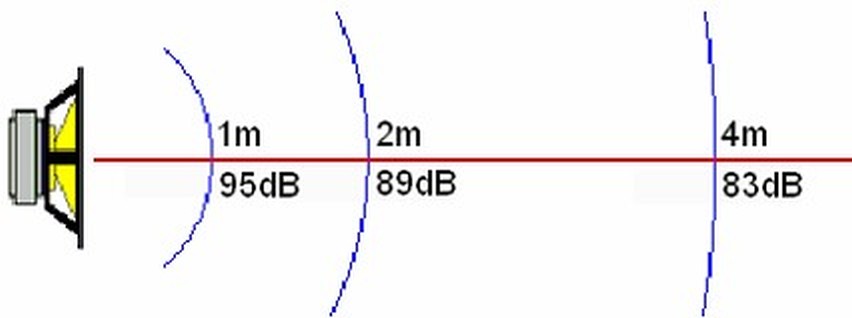

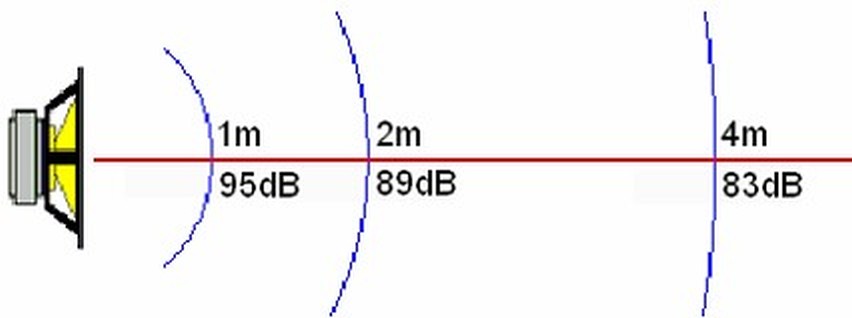

Transmission des sons en champ libre Transmission des sons en champ libre

Lorsque l'auditeur

s'éloigne de la source, le niveau acoustique s'atténue de 6 dB chaque

fois qu'il double la distance le séparant de la source (l'énergie est

divisée par 4). L’onde sonore sphérique se propage de façon homogène,

on dit que la source est omnidirectionnelle

On calcule cette

atténuation par la formule suivante:

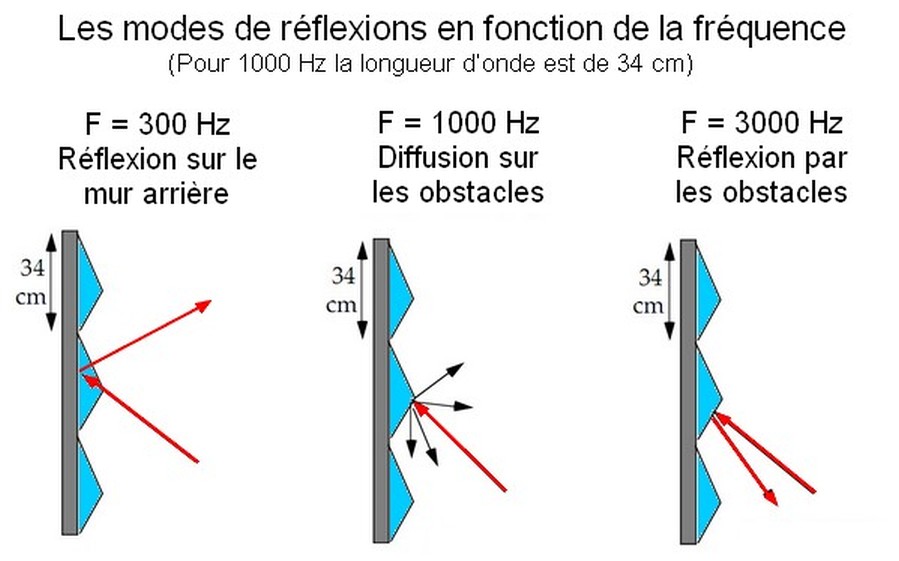

Réflexion sur un

obstacle Réflexion sur un

obstacle

Un obstacle suffisamment rigide

et lourd réfléchi un son comme un

miroir réfléchi la lumière, pourvu que les dimensions de l’obstacle

soient plus grande que la longueur d’onde de ce son.

Mais lorsque la surface de cet

obstacle présente des irrégularités d’une taille comparable à la

longueur d’onde du son est diffusé un peu dans toutes les directions.

Pour les fréquences encore plus

élevées il y a de nouveau réflexion mais la direction dépend de la

forme de la surface.

A partir de là, vous estes prêt

pour lire la page L'acoustique

du local

|

|

|

|

Home

|

Haut

|

Précédent

|

Suivant

|

|

Transmission des sons en champ libre

Transmission des sons en champ libre

Réflexion sur un

obstacle

Réflexion sur un

obstacle